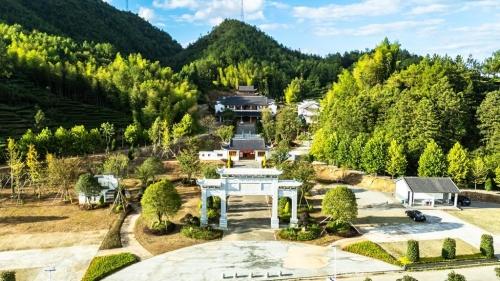

梧桐書院,位于福建省政和縣澄源鄉上洋村,是唐宣宗大中年間(847-860)銀青光祿大夫、政和五大開拓者之一許延二創建。書院從唐、宋、元、明、清歷朝以來都進行多次修葺和擴建。一千多年來,梧桐書院發揮了傳統論道、養心修性、民風教化的重要作用,培養了一代又一代學人士子和鄉紳鄉賢。直至20世紀50年代,書院依然是附近地區活躍的學校。1937年,書院改為澄源鄉國民中心小學,1942年校遷至澄源洋頭庵。1958年,梧桐書院被徹底毀壞,屋瓦和木材被拆除他用,書院成了一片廢墟,原址只剩下一口古井和一堵殘垣斷壁在訴說著過往的輝煌。 2017年9月,政和縣梧桐書院在原舊址重建,2023年3月主體工程基本竣工。書院占地面積300畝,建筑占地面積3012平方米,主要有智仁堂、德宣廳、慈愛廳、博雅廳、狀元樓、延二公祠、牌坊、門樓等建筑。書院的建筑群坐落于環形的山谷之中,南低北高,依山傍水,視野開闊,環境清幽,規模恢宏;采用仿古中式江南風格建筑,主體建筑呈中軸對稱布局,南北向形成主軸,東西向形成輔軸;體現儒學文化,莊嚴肅穆,凝重高雅,寧靜祥和,古色古香。 走進梧桐書院,首先映入眼簾的是宏偉壯觀的品字型的石牌坊,正面為“梧桐書院”四個隸體大字,背面為“國運遐昌”四個隸體大字。牌坊正門兩側的立柱題寫兩副書法楹聯,正對寫道“鄉夢重燃中國夢,學風再振大唐風”;副對寫道“梧桐棲鳳春光秀,庠序培才奎斗輝”。楹聯書法蒼勁有力,神采飛揚。穿過牌坊進入書院廣場,沿廣場北石階拾級而上,呈現在眼前的是書院門樓,門樓一層高,前為庭院。越過門樓,登上登云橋,走過泮池,看到的是書院標志性建筑智仁堂。智仁堂乃講學之所,是學子讀書學習的地方。其右側是聚狀元樓,是學習住宿生活的場所。經過智仁堂,往北臺階而上就到了寬敞的雅院,其東西側分別是慈愛廳和博雅廳。慈愛廳為研學之所,博雅廳及藏書之所。沿著雅苑往北,穿過院門,繞過書院遺址,站在院前廣場中央,呈現在面前的是莊重的延二公祠。延二公祠內掛有御賜匾額“圣允和羹”,是書院的祭祀場所,主要是祭祀書院創辦人許延二公。延二公祠左側,有廨院遺址和梧桐入閩始祖延二公及梁夫人墓冢。再往左側走幾十米就是“廨院坑”,此處有北苑貢茶清平焙遺址和異品亭,亭后有片高大壯碩的千年古茶樹,依然老樹發新芽。

梧桐書院依據自然地形,由南至北貫穿主軸且依次抬高地勢,形成四進制院落;輔軸與主軸垂直,形成二進制院落。整個書院的建筑群沿軸線布置,形成合院式建筑,各建筑通過庭院連廊相互連通,形成步移景異的視覺。書院建筑吸收了民間建筑的特點,有樸實自然之美,含“善美同意”之義;書院的外觀清水白墻,灰白相間,虛實對比,格外清新明快;重檐歇山頂,建筑外廊、游園亭子、牌坊、屋脊吻獸等均顯露其內部構架特點,素雅大方。優游書院,躬行踐履,移步觀景,祭祀行禮,體現了“禮”“樂”“仁”的儒家思想,是傳播傳承中華優秀傳統文化的重要場所。 書院建造者許延二,字德勛,號次官,原籍河南光州固始縣,生于唐文宗大和四年(830),是政和澄源許氏入閩始祖。 許延二于梧桐肇基繁衍為南里梧桐上洋(今澄源鄉上洋村)。隔著南山崗,兄弟比鄰而居。作為政和五大開拓者之一的許延二與其兄葉延一攜帶家眷仆從32姓70余眾歸隱政和,這是一次人口的遷徙,更是一場中原文化的滲透和文明的傳播。兄弟倆拓桑田,辦農莊、建廟宇、創書院,給閩地帶來了中原的先進文化和生產技術。許氏十分注重教育和人才培養,于唐咸通二年(861)在上洋村東興辦梧桐書院以教育子弟學習儒家典籍,崇學向善,做有學問的正直人。早期的梧桐書院,僅是許氏子弟誦讀經書的私塾場所和許延二讀書藏書之處。但因求學者眾,不久就逐漸衍變成為一所民辦書院。許氏后人不僅聘請飽學之士到書院任教,而且置辦學田,對外招收學子,澄源其他各姓氏家族也都捐錢糧和田地資助書院,并將子弟送入書院就讀。漸漸地,梧桐書院的教學日趨完善,學子也越來越多,影響越來越大。

重建的梧桐書院坐落在政和縣澄源鄉上洋村東,距離村子只有幾百米的廨院坑,現在人們叫此地為“書院坑”。書院背靠一座小山,面向政和中部最高峰、海拔1466.3米的南山崗。背靠的小山叫鐘山,似乎在無時無刻提醒著學子們:一寸光陰一寸金。相傳,古時書院東面背靠的這座鐘山建有鐘山亭,而書院面向的西面小山崗上則有一座向書亭,南面通往澄源的路上還建有一座云山亭。如今,云山亭尚在,另兩座亭臺已化在歲月的書聲里。書院的山腳有條彎曲的小河,終年清水流淌,名曰“南溪”,南溪邊有塊方石,人們謂之“官印”,官印石旁邊則是一鑒方塘,終年流水潺潺,謂之“墨丘”,也有人稱“美人照鏡”。 一千多年來,梧桐書院培育了無數政邑兒女,延續著梧桐文脈。“更有栽培丹桂客,人人有路透蟾宮”,澄源人求學尚學蔚然成風。如今,上洋村是遠近聞名的“教師村”,小小的一個村子從事教師職業者竟有兩百多人。 |

梧桐書院

2025-07-25 17:41:21 來源: 南平文明之光 責任編輯: 鄭正華

文明聚焦

- · 南平市委文明辦到建甌調研文化特派員選派工作

- · 南平構建“四位一體”文明鄉風新格局

- · 南平武夷山:關愛特殊兒童 點亮希望之光

- · 松溪縣花橋鄉源尾村:“二八”密碼 文明振興

- · 南平市2025暑期兒童關愛服務活動正式啟動

區縣動態

文明旅游

- · 文明旅游“青”助力 南平千名志愿者溫情服務“五一”黃金周

- · 邵武:春節迎賓客 景區歡樂多

- · 武夷山市:文明旅游 讓風景更美

- · 四鶴街道文明旅游宣傳 讓文明與美景同行

- · “來福建看福戲·共享一夏好時光”

- · 武夷街道:禁毒反詐齊宣傳 文明旅游“法”相隨

道德模范

- · 林昊:黨紀國法的執行者群眾利益的守護者

- · 周秀珠:三十余載授業育人的“金鑰匙”

- · ?陳志斌:用英勇無畏詮釋敬業奉獻精神

- · 朱欣華:面對落水者 他毫不猶豫挺身而出

- · 修珍萍:用行動堅守誠信以力行彰顯擔當

- · 謝有剛:用愛心善舉溫暖他人

文明展示